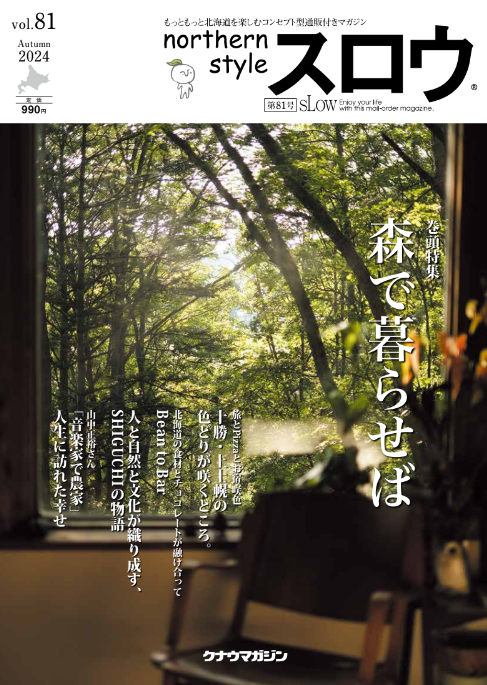

網走の能取湖のそばにある森と共に日々を送る、小田爺さんこと小田島護さん。森の中に5つの小屋を建てて森での時間を楽しみ、時には子どもたちを招いて、森がくれる喜びを分かち合っています。その背景にあるのは、かけがえのない自然を残していきたいという強い思い。夏のある暑い日、森を案内してもらいながら、小田爺さんと森のことを聞きました。(取材時期 2024年8月)

Shop Data

縄文の里 いおるのとり

住所 網走市卯原内100-21

電話番号 090-9752-4483

小田爺さんの手づくりの小屋が建つ、網走の森へ

能取湖から車を5分ほど走らせたところに、小田爺さんこと小田島護さんの森はある。2000年に手にして以来、木を新たに植えることも伐ることもせず、ありのままの森を守ってきた。4ヘクタールの、かけがえのない自然林だ。

小田爺さんはこの森に、これまで5つの小屋を建ててきた。その一つひとつに小田爺さんなりのテーマが付けられている。登山やスキーの道具を並べた「山の思い出」の小屋、大きな窓を付けた「森を眺める」小屋、小田爺さんのお気に入りを集めた「隠れ家」の小屋…。どれも異なる造りで、中には「小屋」と呼ぶにはあまりに立派な2階建てのものまである。

大工仕事の経験はないというから、さらに驚いてしまう。「昔から親父の道具を引っ張り出して、おもちゃを作ったりしていましたからね。これらの小屋も、見様見真似で」。

「縄文の里いおるのとり」と名付けたその森を、小田爺さんは毎日訪れている。日の出前に山のてっぺんにある「隠れ家」の小屋へ行き、朝日を見たらお茶を一杯淹れるのが日課。その後はハンモックで昼寝をしたり、五右衛門風呂に入ったりと、1日の大半をここで過ごす。イオルとはアイヌ語で「狩場」を意味し、暮らしに必要なものをまかなう生活圏を指す。森は小田爺さんにとって、たまに足を踏み入れるような場所ではなく、生活の一部なのだ。

研究して、撮影して。大好きな自然を見つめ続けてきた人生

帯広出身で6人兄弟の長男。当時はまだあちこちに自然が残っている時代で、幼少期は学校が終われば鞄を放り出し、毎日のように原っぱを駆け回ったり沼で釣りや水遊びをしていた。そのうち小田島少年にとって、自然は単なる遊び相手ではなく、研究の対象となっていく。きっかけとなったのは、帯広畜産大学のある研究者との出会いだった。「先生の家に通って、いろんなことを教えてもらったんです。基本的な自然に関する知識や研究の仕方から、命とどう向き合うかまで。僕にとって人生を変える大きな出会いだった」。

自分の興味の赴くまま、自然と共に日々を過ごしていた小田島少年。しかし高校2年生になった時、父が病気で倒れてしまう。家族を養うため、学校を辞めて必死に働いた。

写真右/各小屋の側には五右衛門風呂も。

弟たちを無事に進学させ、ようやく自分のことを考えられるようになったのは26歳になった時。何がやりたいかはすぐに浮かばなかったけれど「自分にしかできないことをしたい」という思いはあった。つてを辿って建築機械の会社に入り、上京。生活も安定し、改めて自分のやりたいことを考えた時、浮かんできたのは写真家という道だった。「帯広にいた時は山小屋の番もやっていて、カメラを借りて高山植物の写真を撮っていたんです。その頃から、写真の仕事をやれたらなんて思っていたのかもしれない」。会社を辞めてまずはカメラショップで、次に教育出版社の嘱託カメラマンとして働きながら、カメラや写真について学んだ。

自然写真家としての活動を始めると、子どもの頃から積み重ねてきた自然の知識と肉体労働で身に付けた体力が重宝され、仕事は次々に舞い込んできた。世界を飛び回り、さまざまな野生動物を追う日々。離れざるを得なかった自然の中へと戻り、再び興味を深めていった。「熊の生態を10年間追い続けて、写真集を出したりね。好きなことを仕事にして、良い時代に良い生き方ができた。努力が報われたと思いました」。

東京での生活に別れを告げ、北海道へと戻ったのは1994年のこと。自然の側にいたいからと、網走で暮らし始めた。しばらく経った頃、「山を買ってくれる人を探している」という話が舞い込む。それは願ってもない話だった。「山小屋を建ててみたかったんです。東京にいた頃、学生が丹沢の森に作った小屋を見せてもらったことがあって。丸太を左右から斜めに立てかけた簡素な作りだったけど、それに憧れていた」。実際に現地を訪れてみると、家から近く、広さもちょうど良い。話はとんとん拍子に進み、こうして一つの森を手に入れた。

森に対して抱く危機感。解決の手がかりは、縄文時代にある。

幼い頃から自然の中で遊び、仕事で多様な自然に触れ、そして今、一つの森で生活している。生涯を通して自然と共に生きてきた小田爺さんの中にあるのは、森への感謝と畏敬の思いだ。「森ってすごい力を持っていて、人の精神や肉体に計り知れない影響を与える。そういうことを、身をもって知らされた。この森のすばらしさというのは、ここで過ごす時間が増えれば増えるほど、強く実感します」。

それと同時に、小田爺さんは現在の森が置かれている状況に対して危機感を抱いている。「ここ最近ね、木が弱っているのがわかるんですよ。毎日見ているから。この国は木が育つには恵まれた環境だけど、それでも気候変動の影響は受けている。良い森がどんどん無くなっていって、いつか砂漠化だってあり得るかもしれない」。

その解決の手がかりは歴史の中にあると、小田爺さんは考えている。「歴史上で一番長く続いた時代は縄文時代だけど、それがなぜかと考えたら、森が豊かだったから。あくせくせずとも食べ物が得られて、人々もそれで満足していた。他人や自然から奪おうとせず、足るを知っていたわけですよ。そして食べることに満足すると、余った時間で文化が生まれる。自然環境の豊かなところには、豊かな心と平和が育つと思うんです。だからこそ、縄文時代の人々が、どんな思いをしながら、どう他人や自然と上手くやってきたのか。そんな精神的なことも含めて、歴史から学ぶことが大切だと思います」。

人の手で制御することのできない自然は、社会や文化を作り上げていく中で大きな基盤となっていたはずだ。しかし技術の発達と共に、人は無意識のうちに、自然は制御できるものと捉えるようになってしまったのかもしれない。その考え方が、現在の過剰な森林伐採や自然破壊の一因になっているのだろう。

森が直面している大きな課題を解決するには、森に対する意識から変えていく必要がある。小田爺さんは、そんな警鐘を鳴らしている。

子どもたちを森に招いて、大切な自然観を育てたい。

この状況に対して小田爺さんができること。それは子どもたちを森に招くという「ささやかな活動」だ。

この森を楽しんでいるのは小田爺さんだけではない。小田爺さんは農業大学の学生や児童養護施設の子どもたちに森を開放し、遊び場を提供してきた。一緒に小屋を建てたり、広場でバーベキューをしたり、ハンモックに揺られたりと、子どもたちは自由に遊ぶ。そこで小田爺さんは、森の知識や大切さを説いたりはしない。あくまで機会を作り、遊びを手助けするだけ。「単純にここでの時間を味わってほしい。森に対して『楽しい』『気持ちが良い』ってことを感じて喜んでくれたら、その子の未来に何か残るものがあると思うんです」。

小田爺さんが子どもたちと森の楽しさを分かち合う理由。それは自身の思い出の中にある。

小田爺さんが子どもの頃にお世話になった帯広畜産大学の研究者について、こんなエピソードを教えてくれた。「昆虫を標本にする作業を手伝っていた時に、僕がふと『この虫もどうせ死んでしまうなら、研究の役に立てれば良いですよね』と言ったら『そういう考えなら研究はやめなさい』とはっきり怒られたんです。今思うと、当時の僕の考えは非常に浅かった」。自分たちにとって都合が良いか悪いか、役に立つか立たないか。自然に対してそんな人間中心的な捉え方をしていた頃が、小田爺さんにもあった。

「だから、今の僕の自然観は元々あったものじゃないし、一朝一夕で作られたわけじゃない。これまで長く生きてきた中で、いろんな人との出会いからいろんなものを得たの。子どもたちにとっても、そんなチャンスの一つになったら良い」。自然の中で遊ぶこと。きっかけとなる人に出会うこと。小田爺さんが抱く大きな危機感に対して、それらは知識や情報を与えるよりも、時間がかかるし不確実かもしれない。けれど「森は楽しい」というプラスの感情から、森に対する純粋な感謝の気持ちが生まれるはず。そうやって自ら得た感情は、大人になっても忘れないだろう。小田爺さん自身が知っていることだ。

子どもたちの心に芽生えたプラスの感情がいつか、森を大切に思う気持ちや行動につながったら。それが小田爺さんの「ささやかな活動」に込められた、大きな願い。

「子どもたちが来てくれて、一番楽しいのは僕なんです」と話す小田爺さん。何より、大好きな森の楽しさを誰かと分かち合えることがうれしくて仕方ないのだろう。そして誰よりも小田爺さん自身が、一番この森を楽しんでいる。森案内の最後に、少年のような笑顔でこう教えてくれた。

「自然の中では、一生のうちには見られないようなことが起こる。それに出合えることが大きな喜びかな。この前は大きなヘビが小さなヘビを丸飲みするところを見た。一瞬のうちに起こるから、その喜びを分かち合うのはなかなか難しい。一番良いところはひとり占めしちゃってるんだよ」。

森という空間は共有し、受け継ぐことができる。小田爺さんがこの森の楽しさを子どもたちにも味わってほしいと思うのは、危機感からだけでない。純粋な「森は楽しい」という感情からだ。

森に興味があったら、ぜひ遊びに来てくださいね。来るときには、お電話(090-9752-4483)ください。