カヌーが盛んな北海道。遠軽町で、カヌーを手づくりする人がいます。それが、村林秀尚(ひでたか)さんです。「自分らしく生きたい」という思いを強くした20代の頃。木工を学ぶ中でカヌーと出合い、北米で学んだ後は、木のカヌー製作にこだわりながらガイドとしても活動を始めます。アウトライダーでは、カヌー製作と冬の犬ぞりツアーガイドを行っています。

Shop Data

Outrider&インディアンカヌークラフト

住所 遠軽町白滝上支湧別235 旧支湧別小学校

電話番号 0158-48-2911

営業時間 10:00~16:00

URL http://www.outrider.co.jp

カヌーの底部を構成する木の部品の数は? 38本

自分らしく生きたい。そう強く願った、20代

オホーツク管内の遠軽町。数百メートルおきに家がぽつんぽつんとあるような場所で、小学校の旧校舎をアトリエにして、カヌーを造っている人がいる。

村林秀尚さん、大阪生まれの56歳(2020年5月時点)。将来の目標もなく、時間稼ぎのために大学に通っていたような20歳の頃、人生の舵を大きく切った。高校生の頃に観たドラマ『北の国から』に影響を受け、心のどこかでは「自分らしく生きたい」という思いを抱いていた。「ドラマの中の設定ではあったけれど、北海道の厳しい自然の中で、こんな風に逞しく生きる大人がいるんだと、髭を蓄えたワイルドな男性に憧れるようになりました」と笑う。対して当時の村林さんは、本人曰く「都会しか知らない弱っちい青年」。与えられた環境に甘んじている自分に嫌気がさし、雑誌『ウッディライフ』で見つけた記事をきっかけに、大学を休学して職業訓練学校に通う決意をした。

長野県木曽地方で、寮生活をしながら、家具づくりを学んだ1年間。当時は、脱サラをして自然の中に家を建てて家族と暮らす、そんな生き方が注目されるようになっていた頃。本来は、大工を目指す若者や定年後の高齢者が通う職業訓練学校の同級生には、30~50代の人生の先輩が多かったという。そこに飛び込んだ21歳の村林さんは、たくさんの刺激を受けた。「木を切って道具を使えば家具が作れるようになるんだと思っていたら、とんでもない。プロが使う道具って未完成のままで売られている。つまり、まず道具を使えるようにすることから始めなければいけない」。切るための道具は、砥石で研ぐ。研ぐ砥石も、自分で手入れする。目からウロコの連続だった。「ノコギリもノミもカンナも、自分が使いやすいように作っていくものだと知りました」。使い捨ての生活に慣れていた村林さんは、研ぎ直して使うことの良さも実感。「木を切ることに辿り着くまでにものすごく時間がかかるけど、そのことがとても新鮮で、充実した毎日でした」。こうして木工の世界にのめり込んでいったのだった。

カヌーと出合い、北海道へ

生きている「木」をまっすぐに整える知識を得て、直線や直角を作る技術を学ぶ日々。ほどなく無垢の木で箪笥を作るようになるが、曲線の作り方を教えてもらう機会はなかった。ところが、「いずれは木を曲げることも必要になるだろうから、学校にいる間に学びたいと思っていたとき、たまたまカヌーの存在を知りました」。これが運命の出合いだった。友だちが持っていた海外雑誌の表紙で初めて目にした、木のカヌー。「これだ!」とひらめいた。「カヌーのセルフビルドの記事も載っていて、放課後に先生の教えを乞いながら挑戦しました」。

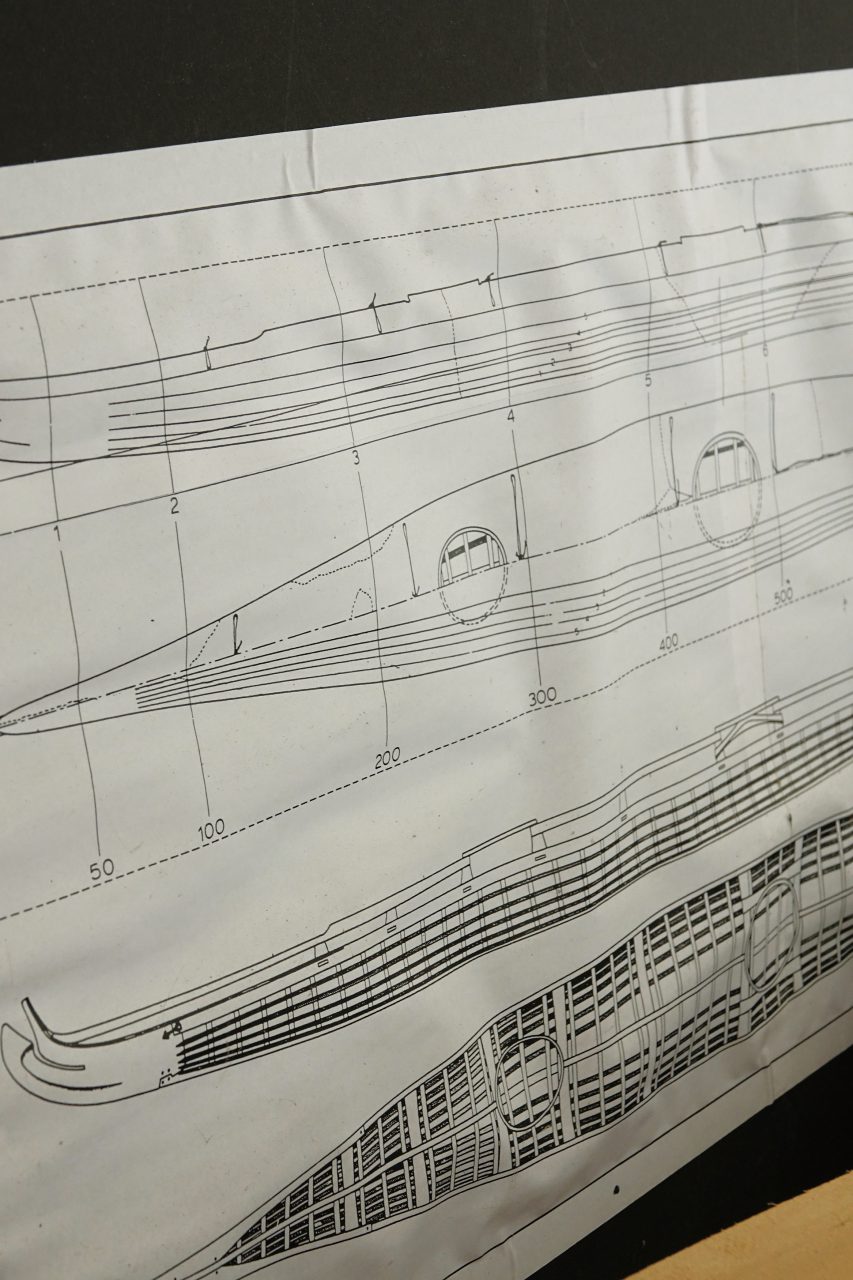

それは5メートルにも及ぶモールド(型)を作ることから始まる。その後、型の曲面になじむような薄い木材を用意してから、貼り合わせて成形していく作業。「これがとにかく面白くて、突き詰めて技術を上げれば生業にできるかもしれない、丸腰だった僕が荒野に出ていけるかもしれないと思ったんですよね」。

2ヵ月ほどかけて、自作第1号のカヌーを完成させた村林さん。「造ったからには乗らなければ意味がない」と長野県でふさわしい場所を探すが……。「雑誌で見てきたような素敵なロケーションがなかなかない(笑)。これは北海道に行くしかないと感じて移住しました」。当時22歳。もちろん大学は退学した。

その頃の日本でカヌーといえば、腰から下がすっぽり入るカヤックがほとんどで、村林さんが造るようなオープンタイプのいわゆるカナディアンカヌーは知られていなかった。ザックひとつ背負って札幌まで来たものの、何の当てもなかった村林さん。「北海道にカヌーを造っている人がいるらしい」という噂を頼りに道内のアウトドアショップを尋ね歩き、噂の主は南富良野町に住んでいるらしいと突き止める。現在(2020年時点)は、南富良野まちづくり観光協会を運営する小林茂雄さんである。

木工から手づくりカヌーに辿り着いた村林さんに対して、小林さんはカヌーの面白さにはまり、ユーコン川まで下りに行き、カヌーを手づくりできないものかと試みていた。同世代の2人は、すぐに意気投合。もう一人仲間が加わって、「ビーバーカヌー」という屋号を掲げて起業する。

こうして、南富良野の木を使ったカヌーづくりを仕事にした村林さんは、「とにかくたくさん造ってカヌーを広めよう!」と製作に励んでいたのだが、世の中のアウトドアブームが加速するにつれて、小林さんは輸入カヌーも導入したいと考えるようになる。2人の目的が少しずつずれてきた頃、村林さんはまたまた人生の舵を切る。「木のカヌーにこだわっていた僕は、本物を目指したいと感じ始めていた。一度本場を体験しようと、北米に3ヵ月間行くことにしたのです」。アメリカの雑誌『カヌーマガジン』で研修先を探し、手当たり次第に手紙を書いて、返事がきたところを巡るスケジュールを組んだ。そして北海道に申請、奨学金を得て旅を実現させたのだった。

カヌーの本場、北米での学び

最初の1ヵ月半は、東海岸のメイン州へ。セルフビルドの家に暮らしながらカヌーガイドをしている夫婦の元に行ったのだが……。自分が造るカヌーを、カナディアンカヌーと呼んでいた村林さん。「それならカナダに行けば」と言われて驚いた。「夫婦が作っていたのは、アメリカンインディアンにルーツを持つインディアンカヌー。日本では、ひとくくりにカナディアンカヌーと呼んでいたけれど、本来は、その土地の川や湖に合わせた適材適所の形があるんです」。波の大きさに合わせて舳先の角度を考えたり、岩が多い場所では回転性を高める工夫をしたり、積載量に合わせて幅を広くするなど、カスタマイズされるべきものだった。「僕のカヌーづくりは設計図ありきだったけど、インディアンカヌーには設計図なんかない。人間の体の延長線のような、パーソナルな移動手段なんです」と、ここでも目からウロコの連続だったと明かす村林さん。カヌーは2、3千年も前から、人間が五感を意識しながら操作して、かなりの距離を移動するために使いこなしてきた乗り物。「マニュアル通りに使い方を覚えるものではなく、各々が使いながら考えて、より良くしていく道具なんです」。

そして村林さんは、夫婦の指導を受けながら、インディアンカヌーを一艘造った。そこで野外生活のイロハも学ぶ。「1ヵ月半ずっとテント生活をしながら、薪割りの仕方、ランプの使い方、川の水を使う生活。何もないところでいかに暮らしていくかのノウハウを教わりました。それらが今の自分のベースになっています」と振り返る。憧れだった黒板五郎(『北の国から』の主人公)に大きく近づいたのである。

インディアンカヌークラフトの誕生。拠点を遠軽町へ

帰国後は、「インディアンカヌークラフト」という屋号で独立。仕事としてはそれまでの造り方を続けていたものの、いずれは型に頼らないカヌーづくりをしたいと考えるようになった。その間に日本のカヌー人口も増え、手づくりのカヌーを売るよりは、造ったカヌーでツアーを企画し運営するガイドの仕事が主流になる。それでも木のカヌーにはこだわり続けた。ツアーではキャンプ道具を積んで、メイン州で感じたようなカヌーの魅力を、お客さんに少しでも伝えたいと願って。

夏はガイド、冬は製作に専念して3シーズンが経った28歳の頃、ハスキー犬ブームが到来する。「カヌーを造るんだったら、ソリも造れるよねなんて言われて……」。ハスキー犬が木製のソリを引いて走る犬ぞりは、数千年前の北方圏に由来する移動手段。村林さんが手がける犬ぞりツアーは人気となり、その後20年間は犬ぞりに重きが置かれるようになった。

村林さんが遠軽町へ移住したのは、2012年。8つの教室や体育館まである廃校は、カヌーづくりの工房であり、犬ぞりツアーの拠点にもなっている。

部屋のひとつに入ると、中央に大きな型が2台。カヌーづくりの教室も兼ねていて、最近は札幌から通っている生徒もいるという。

自分で使うものは、自分で作る。これからも、木のカヌーにこだわり続けたい

インディアンカヌーは、まずアーモンド型の縁を作ることから始まる。丈夫であるべきこの部分に使うのは、硬い広葉樹。北海道では、ヤチダモを選ぶ。次に型に沿って、あばら骨のように木を合わせていく。「できるだけ軽くしたいので、ここに使うのは針葉樹。エゾマツです」。これと交差するように縦に木材を通して形が出来上がる。「これには杉材が適しているんですが、道南杉は高いので輸入の北米杉を使っています」。最後に、コットンのキャンバスを被せ、亜麻仁油を染み込ませて完成。蜜蝋を混ぜれば生成色に。焦げ茶色のカヌーは柿渋を、黒いカヌーは墨を塗って仕上げている。「自然の物だったら何でもいいんですが、昔の武家屋敷の壁が墨だったので試してみたら、案の定、すごく丈夫になっていいですね」。と、今でも試作を重ね追求している。

30年以上カヌーを造り続けている村林さんに、これから造りたいカヌーについて尋ねてみた。すると、「職業訓練校で初めて造った時に職人から、『家具みたいなカヌーだ』と言われたんです。これって精度が高いという意味なんだけど、カヌーの場合は褒め言葉ではないと思うんですよ」。カヌーは機能ありき。精度や装飾性は二の次でいい。「ものづくりとして極めていくよりも、カヌーづくりを通して、自分で使うものを自分で作ることの大切さを伝えていきたい」と答えてくれた。

「カヌーづくりに興味を持ってくれる人がいるなら、その背中を押したい。自分で造ったカヌーとパドルで水の上に出たら、それは感無量ですよ」と目をキラキラさせて話す。かつて黒板五郎が教えてくれたことを、今は村林さんが伝える立場になっている。「北海道には、この良さをわかる人がもっとたくさんいてもいいのにと感じます。カヌーは、自然豊かな場所にあるべき道具。メンテナンスフリーなんて言葉に惑わされずに、手はかかるけど自分で手入れをして、本来のカヌーの姿に興味を持ってもらいたいですね」と今後の抱負を語った。

(取材時期 2020年5月25日)