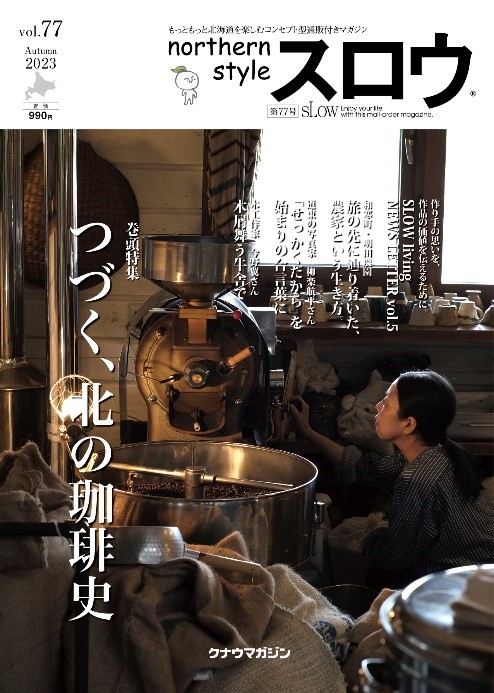

東神楽町の田んぼが続く道の途中に、昔ながらの牛舎が建っています。赤い屋根とツタに覆われた壁。そんな趣のある牛舎をアトリエに、ものづくりをする人がいます。今野翼さん。2019年頃から、この場所でものづくりを続けてきました。2025年の夏には、牛舎の隣に小さなお店もオープン。緻密さと自由さを持ち合わせた〝2つのものづくり〟。そして、古いものへの敬意と愛着を込めて。日本人らしい感性が滲むその作品に、ぜひ触れてみてください。記事では、「翼くん」と関わりの深い木工家、古道具店店主からのメッセージも掲載しています。(取材時期 2023年10月)

Shop Data

Instagram @_____qqo

※店舗住所や営業日などの詳細は、Instagramから確認を。

アトリエは、田んぼに囲まれた牛舎。

あの牛舎でものづくりをしている人に会ってみたいと、ずっと思っていた。場所は東神楽町、田んぼが続く道の途中。ブロック造りの建物はツタに覆われ、赤い屋根はどんな季節の空にも映える。小さなサイロ付き、牧歌的な佇まいの昔ながらの牛舎。その役目を終えてからは、代々近くで暮らす作り手たちのアトリエとして使われてきたらしい。2025年現在、そのアトリエを拠点にしているのは20代の木工作家・今野翼さん。木工家や古道具屋、彼のことを知る人たちはみんな、「翼くん」と下の名前で呼んだ。

牛舎を訪れたのは、稲刈りが始まる少し前のこと。町中の田んぼが黄金色に色づいて、稲穂が秋風にそよそよ揺れる。「良い季節ですよね。晴れると田んぼの向こうに大雪山が見えるんですよ」。出迎えてくれた翼くんは、見た目は今どきの青年という感じで、中身は想像していたよりずっと控えめな人だった。

何かを尋ねれば、ちょうどその枠の大きさ分の答えをくれる人。膨らんだり、逸れたりはしない。言葉の温度が上がるのは決まって、ものづくについて話すときだ。

愛着を持って守られてきた〝古さ〟の中で。

釧路市で生まれ育った翼くん。10代の終わり頃、旭川高等技術専門学院に進学し、家具づくりを学び始める。建築の道に進もうとしたこともあったそうだが、翼くんにとってそれは少し大きなものづくりだったようだ。「最初から最後まで自分の手でできるものづくりがしたい」という思いで、家具づくりの道を選んだ。専門学院で2年間みっちり基礎を学んだ後は、東川で家具製造の仕事を経験する。

牛舎をアトリエにできる機会が巡ってきたのは、専門学院を卒業する間際のこと。専門学院のOBであり、木工家である原弘治さんの紹介がきっかけだった。それまで牛舎を使っていた人が別の場所に移ることになったタイミングで、声がかかったのだ。当時について尋ねると、「うれしかったです。鍵をもらった日の夜は眠れなかった」と顔を輝かせる。牛舎の存在は知っていて、その佇まいに心惹かれていたそう。こうして、翼くんは5代目の作り手として牛舎でのものづくりを始めた。

「元々牛舎として使われていた」と聞いて、埃をかぶったような古びた建物を想像する人もいるかもしれない。実際のところ、「古びた」という表現は間違っていない。扉も窓も軋んでいるし、そこに真新しいきれいさはない。でもそこにあるのは、愛着を持って守られてきた〝古さ〟だ。そこかしこに、歴代の作り手たちがここを大切に思っていた気配が残っている。

今はここが、翼くんのアトリエ。屋根裏に残されていた古道具や農機具、知り合いの作り手から譲り受けてきた機械、牛舎の隅に積まれた木材。翼くんにとって〝必要なもの〟がぎゅっと詰まった場所。そんな風に見える。

深夜や早朝といった時間帯にものづくりをすることも多い翼くん。周囲の人が眠っている時間、牛舎には小さな灯りが点り、時々木を削る音がする。大きな音が出るような機械は少ないことに加え、牛舎の壁の丈夫さ、周囲の民家とも距離があることから作業音の心配はほとんどない。だから、自由な時間に好きなだけものづくりができる。朝焼けの田んぼの美しさや朝露のきらめき、夜更けの静けさと湿度のある空気、そのときに牛舎に流れる風。翼くんだけが知っている時間がたくさんある。

知り合いを通して牛舎の話が出たとき、真っ先に顔が浮かんだのが翼でした。古道具や古着が好きというのを聞いていたから、相性が良い気がして。彼のものづくりを見ていると、素材や道具とすごく向き合っている印象を受けます。家具の幾何学的な線、木皿の自由な線、両方を表現できるのも技術あってこそ。僕が活動している森に遊びに来てくれたこともありますが、チェーンソーなど初めて触れる道具に関しても扱いがうまい。「きれいな仕事をする人」だなと感じています。

日本人らしい感性、構造や技術を魅せるものづくり。

「木を組む」ことについて話すとき、翼くんの言葉の温度はふわっと上がった。「このスツールは、『とにかく3本の角材で木を組んでみたい』という研究から生まれました。細長い部材どうしを三角形に繋ぎ合わせた『トラス構造』を取り入れていて。こうするとかなり強度が高くなるんです。材の組み方だけでこんなにも丈夫になる。面白いですよね」。

材と材を接合する部分は「ほぞ組という工法を使う。ほぞ組とは、凸部を凹部に差し込むことで材どうしを強固に接合する工法のこと。こうした日本の木造建築に倣った工法を取り入れることで、長く使える丈夫な家具ができるそうだ。

スツールの名前はシンプルに「三本脚作業椅子」。曰く、「日本人としての感性を具現化したようなスツール」だ。屋号も持たず、作品のどこにもマークらしきものはつけない。理由は「僕にとってのものづくりは、製品自体の構造や木工技術を魅せるものだから」。

仕上げ途中のスツールを手に、翼くんは牛舎の外に出る。脚の部分が華奢に見えて慎重に扱いたくなる気がするけれど、そんなのまったく気にしないという様子で、田んぼや畑を背景にしてみたり、大きな栗の木の枝に吊るしてみたりと楽しそうにしている。きっといつもこうやって、使い心地を確かめたり、ひと息ついたりしているのだろう。その姿からは、20代らしい純粋さや無邪気さが見え隠れする。

土の上を歩く牛たちが過ごしてきた牛舎生まれの家具だからか、そのスツールはなんだかとても土が似合う。持ち上げてみるとそれは随分軽くて、自由に持ち歩きたくなる気持ちもわかる。そしてその楽し気な様子が、丈夫さの証でもある。考えてみれば、スツールは自由な椅子だ。ゆっくり落ち着くためのというよりは、ちょっと腰掛けたいときにさっと運んで座る椅子。「丈夫で軽い」という造りが最大限に活きる椅子だと思った。

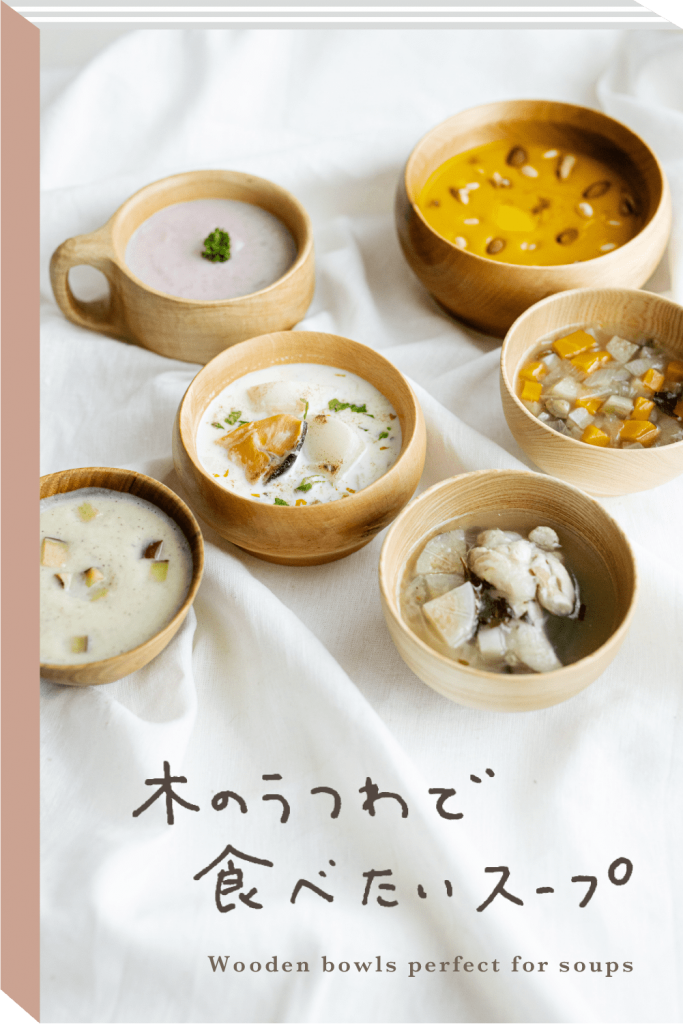

スツールや什器などを作るのが「家具づくり」だとするならば、翼くんにはもうひとつの「ものづくり」がある。それは木皿を中心とした小さなものづくりだ。平たいもの、深みのあるもの、お盆のような形をしたもの。全体的にのびやかな佇まいをしている。

翼くんにとって、2つの「作る」はまったく別のものだ。家具づくりは、構造を研究したり、スケッチや図面引き、組み立てと幾重もの工程を踏んだりして作る〝緻密〟な作業。木皿を作るときは、材の大きさや木目に合わせて〝遊び心〟を持って手を動かす。それぞれと向き合う心持ちには違いがあり、どちらにも面白さがある。

木組みについて語る熱量と、「どんな風に作ろう」と木皿を挽き始める自由さ。心持ちも仕上がりも別の方向を向く、〝2つのものづくり〟。その両方に触れたとき、少しだけ翼くんのことがわかった気がした。

先人たちへの敬意を込めて、いつか「古道具」になるものを。

翼くんには、好きなものがたくさんある。アトリエにはいつも音楽がかかっていて、作業の日には丈夫で着心地の良いお気に入りの服を着る。家具や什器の納品途中に、各地の温泉やおいしいものを楽しむことも忘れない。ここまではごく普通の楽しみだと思うが、「古道具好き」は「普通」を大きく上回る。

高校生の頃から古着が好きで、釧路じゅうの古着屋や古道具店を自転車で巡っていたという。その興味は服のみにとどまらなくなり、祖父の家に行っては車庫や物置、屋根裏部屋からさまざまなものを探しては、その多くを譲ってもらうように。旭川に来てからもその熱は冷めることなく、時間を見つけては古着屋や古道具店を巡る日々。多いときで一日に15軒ほど巡って、いろんなものを触るうちに手が真っ黒になったこともあったと笑って話す。

「10代の頃は周りに古道具が好きな人なんてほとんどいなかったし、誰とも分かち合えないと思ってた。でも社会人になってから、『交点(奈井江町にある古道具店)』の土田さんと知り合って。土田さんと話すのはすごく面白かったし、お店でスツールや木皿を扱ってもらえるようになって。こんなつながりができるなんて、思ってもみませんでした」。

やがて、古道具とものづくりが翼くんの中で深く結び付いていく。「祖父の物置から見つけたものの中に升があって。大工をしていた祖父の父が作ったものだったんです。それが家族代々使われて、僕のもとに巡ってきた。当時の人たちはどんな作業工程を踏んでいたのか、この道具がどんな風に使われてきたのか。考えれば考えるほど、『ものづくりってすばらしいな』と思えて。こういう道具と胸を張って並べられるものを作っていきたいと思うようになりました」。

写真右/交点で購入した四段抽斗を複製して作った「霰組抽斗(あられぐみひきだし)」。写真左/名前のとおり100枚の木皿を制作して展示した『木皿100枚展』の様子。

「日本人らしい感性を大事にしたい」という思いは、先人たちや、彼らが作り出した道具そのものへの敬意から来るものなのだろう。「どうしてか好き」というところから始まった古道具への思いは、敬意となり、指針となり。交点で見つけた四段抽斗をもとに「霰組抽斗(あられぐみひきだし)」という作品を作るなど、先人たちの技術を辿るようにものづくりと向き合う翼くんがいる。そうして完成した丈夫な道具たちが、誰かの元で大切に使われて、数十年後に「古道具」として戻ってきてくれたなら。そんな未来について、翼くんと土田さんは時々語り合うそうだ。

翼くんの家具は、僕が古道具を選定する際に基準とする「確かな技術、確かな素材、時代を超える普遍的な美しさ」を兼ね備えている気がします。まだまだ無邪気で純粋で、作ることが本当に好きなんだと感じる姿を見ていると応援したくなりますし、進化していく過程を近くで見ていられることがとてもうれしいです。牛舎への思いや空間に対するセンス、古道具との向き合い方。すべてが作品づくりに注ぎ込まれているところに引き込まれるし、それが彼の魅力だと思います。

「いられる限り、ここ(牛舎)にいたい。ずっと、『作る人』でいたいんです」。最後まで自分のことについては多くを語らなかった翼くんが、まっすぐに話してくれたこと。仕事とか、趣味とか、そういう枠に関わらず、翼くんには「作ること」が必要なのだと思う。翼くんが翼くんであるために、必要なものなのだと思う。

店舗に並ぶ作品たち。店舗で販売しているほか、北海道内のカフェや雑貨店などでの販売も。

大好きな牛舎のアトリエ、すべて自分の手でできるものづくり、古道具への向き合い方。それらはすべて、「続ける」ために必要な要素であるように思えてならない。

そしてそれは、作るものにも表れる。スツールが持つ、清(さや)かできれいな線。木皿が持つ、自由で柔らかな線。そんな〝2つのものづくり〟は翼くん自身が持っている良さでもある。

あの牛舎でものづくりをする人は、〝古さ〟を信じ、すべての要素を作ることの糧にしてしまう若き木工作家だった。