デジタル写真全盛の時代に、今も銀塩写真(フィルム写真)を撮り続けている写真家、太田写真場の太田一彦さんがいます。それも、趣味ではなく仕事として。驚くほど手間暇のかかるプロセスから生み出される写真。そこにはどんな魅力と価値があるのでしょうか。

Shop Data

太田写真場

住所 旭川市6条通り10丁目右9

電話番号 0166-23-8257

営業時間 10:00~18:00

定休日 火曜

URL http://ohtashashinjyou.com

銀塩写真は消えゆく技術なのか?

モノクロ写真には秘密めいたプロセスがある。それは楽しみでもあり、ときには苦しみといえるかもしれない。

撮影済みフィルムをダークバッグと呼ばれる暗袋の中でリールに巻き、現像タンクにセットする。現像液、停止液、定着液の順に処理液に浸す。液温や時間がずれるとプリントしにくいネガとなる。適正ネガを作り、ここから暗室作業が始まる。

暗室作業はセーフライト(印画紙が感光しない暗室用の電球)の下で行われる。暗くて赤い電球の光だけが頼り。ネガを引き伸ばし機にセットし、印画紙に露光。印画紙もフィルム同様、現像液、停止液、定着液の順に処理していく。シビアなプリントならば、何度もテスト露光を繰り返すこととなる。最後は水洗作業。ここで注意を怠ると変色、褪色の原因となる。長期間保存するために調色処理されることもある。

ざっくりとした説明になったが、本当はもっと複雑で厳密な作業が暗室内では行われている。ともかく、想像を超える技術と労力の結果、一枚のモノクロ写真作品が誕生するのだ。

こうした写真は銀塩写真と呼ばれる。フィルムや印画紙に銀塩(ハロゲン化銀)が使われているためである。しかし、銀塩という言葉が盛んに使われるようになったのは、デジタル写真が誕生してからのこと。かつては写真=銀塩であったため、あえて銀塩写真と呼ぶ必要はなかったのだ。

デジタル写真が普及した1990年代後半から、写真をめぐる環境は大きく変わっていった。カメラのシャッターを押したら、すぐに写真を見ることができる。これがデジタルカメラ最大の特長。パソコンに取り込むのも簡単だ。画像処理ソフトで即座にモノクロ変換することもできる。

長年の経験と知識、そして相応の労力が求められる銀塩写真と、一瞬でほぼすべてが完結するデジタル写真。

両者にはどのような違いがあるのだろう? もし、大きな違いがないとすれば、銀塩写真は消えゆく技術となってしまうのであろうか?

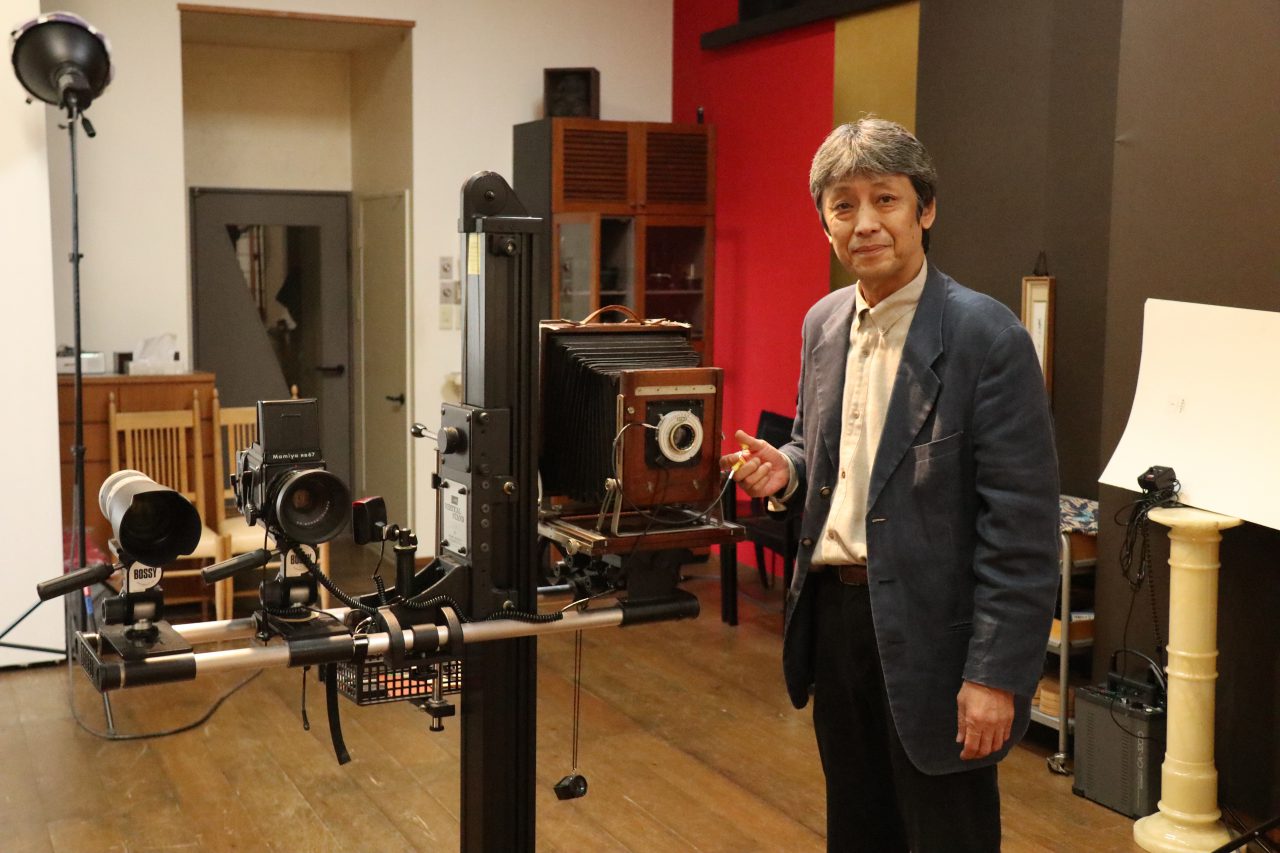

銀塩写真の魅力は「完成できない感じ」

旭川にある太田写真場は、昭和2年(1927年)創業の営業写真館だ。代表取締役の太田一彦さんは3代目。カラーの仕事ではデジタルカメラを使用しているものの、モノクロは今も銀塩写真。営業写真館としては希有な存在といえる。デジタルとは比較にならないほど大変な暗室作業を今も続ける理由は何なのか?言葉では表しにくい「何か」を求めて、話を伺うことにした。

太田さんは写真館を営む両親のもとに生まれ、「跡を継ぐもの」という思いから日大芸術学部写真学科へ進学した。学生時代は写真が好きではなかったという。卒業後は修業のため、ホテルニューオータニの写真室に就職。そこで出会ったのはポートレート写真家、菅原廉緒(ゆきお)氏だった。助手として師の仕事や作品と接するうちに、初めて「写真が好きになった」という。人生の転機といってよいだろう。

「思いきってディアドルフという8×10(エイトバイテン)のカメラを買いました。最初はボディのみ。レンズは実家の写真館で使っていないものを借用。次に買ったのは三脚です。そしてフィルムホルダー。ひと通りの機材を揃えるまで1年かかりましたね」。

8×10というのはフィルムサイズのこと。8×10インチ(203・2×254ミリ)。市販されているカメラとしては最大。一般的なフィルムカメラ(35ミリ)は24×36ミリ。比較にならないほど大きい。

この大判カメラを買ったはいいが、何を撮ればよいのかわからない。20代半ばだった太田さんは、面識はないが長年のファンだったミュージシャンの斉藤哲夫氏に電話で連絡を取り、撮影の承諾を得る。ディアドルフを担いでは撮影し、勤務先の暗室を借りて現像、プリントする。ときには撮影のために京都までついていくこともあった。やはり、ディアドルフとフィルムホルダーを持って…。

8×10での撮影は容易なものではない。フィルムホルダーにセットできるのは表裏1枚ずつ。当時、ホルダーを1枚しか持っていなかった太田さんが撮影できるのは、わずか2カット。その上、ピント合わせをするだけでも難しいのだ。

2年後、苦労の末に吉祥寺で写真展を開く。待っていたのは「酷評」という厳しい現実だった。引き下がれないという気持ちと8×10をやめてしまおうという思いが交錯する。このため、初個展から30数年経った今でも、「もっとうまくなりたい」という気持ちが強い。デジタル写真の時代になっても「波に乗りきれなかった」のだそうだ。

「暗室が好きだったのかもしれません。現像液の中で画像が浮かんできて、写真ができるまでの時間。そして、いつまでも完成できないという感じがいいんです」。

「普通の写真」を自然に撮り続けたい

旭川にUターンし、太田写真場で働くようになったのは28歳の秋。8×10で何かできないか? そう考え続け、家族写真の中に「過去の家族写真」を連続的に写し込んでいくという手法に辿り着く。太田さんはこれを「バイオグラフィ」と命名した。記録を超え、過去と現在とが同居する不思議なリアリティを感じる写真。

最初の写真はひと組のカップル。やがて子どもが生まれ、家族が増え、年とともに年輪が刻まれていく…。これは8×10という大判フィルムによる精緻な描写だからこそ可能な写真表現といえる。家族の節目節目に、全紙サイズのフォトフレームを持参し、撮影に訪れる家族が少なくないという。

太田さんが目指す写真は「普通の写真」なのだという。意外な言葉のようにも思えるが、要は「力みを感じないような写真」。わかるような気がする。何年経っても飽きない写真とは、ありのままの姿を写した写真ではないかと思うからだ。

太田写真場には「ミニグラフ」という商品がある。漆喰の白壁をバックに普段着で撮影する。毎回同じポーズで、年1回撮影し、アルバムに収められる。アルバムは全部で10ページ。10年かかって1冊のアルバムが完成するというわけだ。普段着のまま、ただ立っているところを写すだけ。それなのに、10 年の時間の積み重ねが貴重なもののように感じられる。

誕生日ごと、子どもの自然な姿を捉えた「バースデイ・アルバム」も太田写真場になくてはならない商品。こちらは35ミリカメラを使用。フィルム1本(36枚)撮った中から数カットをセレクトし、アルバムに並べていく。両親が我が子を撮る写真とはひと味異なる。プロだからこそ撮ることのできる「普通の写真」。7年かけて完成。成長のストーリーが凝縮された1冊となる。

写真が誕生したころの、神秘性までも写し取る

デジタルカメラが普及し、誰もがきれいな写真を撮ることのできる時代。けれども、丁寧に仕上げられた銀塩写真にはデジタル写真では表現困難な魅力が備わっている。太田写真場の客の一人は、「普通の写真をCDだとすれば、太田さんの写真はレコードだ」と語ったという。確かにその通りだ。いや、もっと決定的な違いがあるのかもしれない。

それは1820年代、写真術が誕生した頃のことをイメージしてみるとわかるだろう。写真技術の先駆者、ニセフォール・ニエプスは写真術のことをヘリオグラフィ(「太陽で描く」という意味)と呼んでいた。当時、写真を見た人は、きっと錬金術に似たような神秘性を感じたに違いない。驚き、恐れ、好奇心、そして記録性。さまざまな感情を生み出すと同時に、純然たる記録のためのツールともなる写真。この不思議な技術が受け継がれ、もうすぐ200年を迎えようとしている。デジタル写真にはない独特な味わいを銀塩写真に感じるのは、銀塩と光が生み出した神秘的な「何か」を感じ取るためではなかろうか?

最初は写真が好きではなかったという太田さんだが、写真の奥深さに気づき、写真一筋の道を歩むようになっていった。デジタル全盛となり、今ではお気に入りだった印画紙も廃番となったそうである。それでも、フィルムや印画紙が製造され続ける限り、太田写真場から銀塩写真が消えることはないに違いない。0か1かのデジタルでは表現できない特別な世界観がここにある。

(取材時期 2019年7月25日)